提升車間效率:自動化金屬接合流程實務

本文概述如何在車間引入自動化金屬接合流程以提升生產效率與穩定性。從製造(fabrication)與冶金(metallurgy)基礎談起,說明各類電弧(arc)、TIG、MIG 技術在自動化轉換時的關鍵考量,並涵蓋逆變器(inverter)、等離子(plasma)、耗材(consumables)、維護(maintenance)與安全(safety)管理,以及機器人(robotics)整合的實務重點,協助工程與管理團隊做出可行判斷。

提升車間效率需要結合工藝、設備與管理三方面的改進。自動化金屬接合不僅是把焊把交給機器人,更涉及製程(fabrication)規劃、材料冶金(metallurgy)特性分析、設備選型與耗材(consumables)管理。透過系統化設計,可以降低返工率、提升一致性並縮短交期,同時把人力從重複性工作中釋放出來,專注於品質改善與維護策略。

fabrication 與車間流程如何整合?

在製造(fabrication)階段,設計焊接夾具與工件定位是自動化成功的關鍵。穩定的定位可減少焊接變異,並讓機器人或自動焊接系統以最短循環完成工作。採用模組化夾具、標準化接頭設計以及預排產線流程,有利於多品項生產時快速切換。數據串接(生產排程、品質回饋)能使自動化系統即時調整參數,提升整體良率。

metallurgy 對接合方法的影響是什麼?

不同金屬及其合金成分會影響熔池行為、熱影響區與冷卻速率,這些都需在自動化參數設定時考量。鋼、鋁、鈦等材料在預熱、穿孔與焊縫幾何上有不同需求;材料表面狀態(氧化、油污)也會影響焊接一致性。事先進行冶金分析並建立材料對應的焊接參數庫,可降低試錯成本,並為自動化設備提供可複製的參數集。

arc、tig、mig:自動化時的選擇要點

在電弧(arc)焊接範疇,TIG(氬弧)與MIG(埋弧/金屬惰性氣體)各有應用場景。TIG 提供高品質與較佳外觀,但速度較慢、對定位要求高;MIG 適合高速生產與厚板連接,但需管理飛濺與氣體罩護。自動化系統在選擇焊接方法時應平衡產能、品質與成本,並評估環境(通風、氣體供應)與耗材補給流程的整合性。

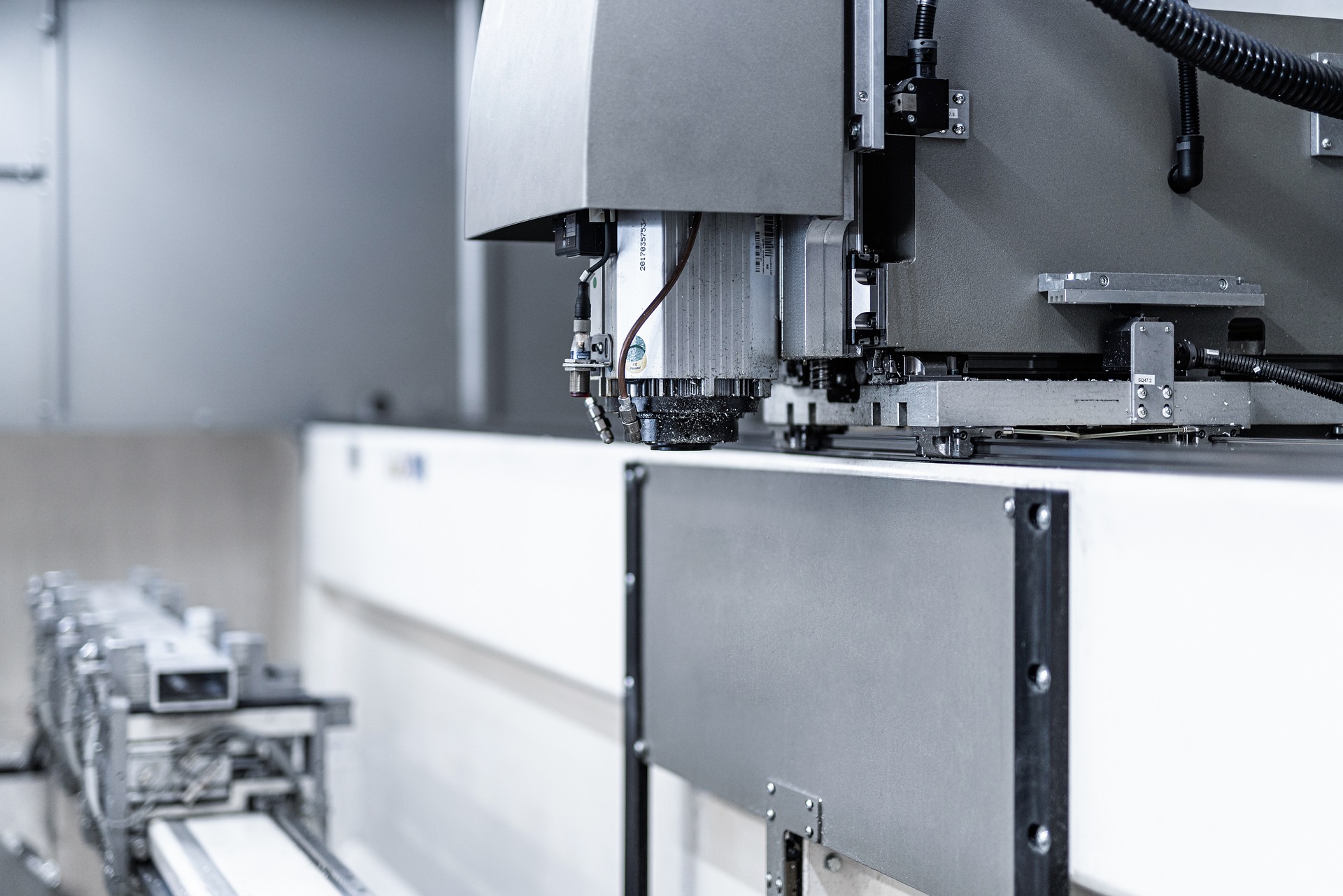

automation 與 robotics 在焊接中的應用

自動化與機器人(robotics)能提升重複性作業的一致性。工業機器人適合執行固定路徑焊接,協同機械臂可與焊接電源、送絲系統與傳感器(視覺、焊縫追蹤)整合。關鍵在於工作單元設計:安全圍欄或協作機器人(以減少占地與提高靈活性)、快速換治具機制、以及生產監控平台,能讓系統在多樣化訂單條件下仍維持高稼動率。

inverter 與 plasma 技術的角色

逆變器(inverter)電源提供穩定且可程式化的焊接波形,對自動化系統至關重要;它們通常體積小、效率高且容易整合通訊介面。等離子(plasma)切割則常與自動化下料或焊前準備搭配使用,提供高精度切割與較少熱變形。選用能與控制系統通訊的逆變器與高效的等離子模組,可縮短設置時間並提升整體加工精度。

consumables、maintenance 與 safety 怎麼管理?

耗材管理(consumables)包含電極、焊絲、護罩氣體等,應建立庫存與自動補給機制,避免停機風險。維護(maintenance)方面,定期檢查電源、冷卻、送絲與機械臂關節,並採用預防性維護計畫,以延長設備壽命並減少非計畫停機。安全(safety)則涵蓋焊接煙霧處理、防護設備與操作培訓,對自動化系統還要設計緊急停機、圍欄或協作安全器,確保人員與設備同時受保護。

結語 將自動化導入金屬接合流程,需從製程設計、材料冶金特性、焊接方法選擇、設備與耗材管理、到維護與安全全面考量。透過模組化設計、標準化參數庫與資料回饋機制,車間可以在保有品質的前提下顯著提升產能與可預測性。每個車間的情況不同,逐步導入並以數據驅動決策,能讓投資與改造的效益最大化。